鈴木成一と本をつくる【Season2】「”タイポグラフィの名手”水戸部功、見参」#3

「超実践 装丁の学校」(本屋B&B)は、これまで1万冊超の書籍を装丁してきたブックデザイナー鈴木成一氏が、”ガチ”で後進を育てるために開講されたワークショップです。昨夏の第一期に続き、昨年末より第二期がスタートしました。今回は、ノンフィクションライター・西谷格さんの「一九八四+四〇 ウイグル潜入記」を題材としています。

バックナンバーはこちらから:#1、#2

フォーカスを合わせ、同時にピントをぼかす

2024年末に開講した「装丁の学校 第二期」は、早くも折り返しだ。1月30日に第3回の講義が行われた。

今回は、特別講師を迎えている。タイポグラフィを最大の武器としている装丁家の水戸部功だ。マイケル・サンデルのベストセラー『これからの「正義」の話をしよう―いまを生き延びるための哲学』(早川書房)や、テッド・チャンのSF『息吹』(同)のカバーを思い浮かべてもらえれば、その際立った個性に思い当たるだろう。特別講師に迎えた理由を、鈴木はこう語った。

「今回の課題作はノンフィクションで、『一九八四+四〇 ウイグル潜入記』というタイトルもキャッチーです。これは、受講生たちのブックデザインもタイポグラフィを中心に考えてくるかなと予想しまして、タイポグラフィの第一人者の水戸部さんにお願いした次第です」

今回の課題作は、フリーライターの西谷格による『一九八四+四〇 ウイグル潜入記』だ。中国当局の厳しい監視の目にさらされるウイグルの現在を、西谷が歩いた記録である。ウイグルのシビアな状況と、西谷の怖いもの知らずで飄々としたキャラクターを両立して捉えたブックデザインが求められている。ここで重要になるのはタイポグラフィだと鈴木は見る。前回、鈴木自らタイポグラフィの極意を伝授したが、今回水戸部も自身の仕事を振り返りつつ、制作の様子を披露した。

冒頭、水戸部は「装丁には大きく分けて3つの要素がある」と言った。文字、ビジュアル、構造だ。「この3つの要素が全部バランスよく揃ってなきゃダメだけど、僕は文字の工夫だけで新鮮なデザインを目指しています」

まずはSF作家・飛浩隆の初期作品+批評集成である『ポリフォニック・イリュージョン』(河出書房新社)の装丁を見てみよう。鈴木も「これどうなってんですか」と驚く“水戸部節”だ。白地に黒字のシンプルなカバーだが、カバーの上半分に書かれた欧文がぼやけてみえる。その分、帯の文字が前景化し、情報が一挙に目に入ってくる。実は、カバーのほぼ全体を、帯が覆っているのだという。

水戸部作品の撮影者はすべて同氏

「帯の上の余白は、10mmしかありません。こうやって帯の高さで工夫をするときは、表4のバーコードの扱いが難しい。オビの高さをバーコードより上にするか、下でとどめておくかを判断しなくちゃいけません。これは上にいった例ですね。文字によるデザインは、文字そのものの造形だけでなく、ぼかすとか切るとか隠すとか歪めるとかいろんな手段があります。ここではフォーカスを合わせることと、ピントをぼかすことを同時に再現しました」

「ポリフォニック・イリュージョン」=「多層的な錯覚」というタイトルの特徴を端的に捉え、巧みに具現化したこの装丁はたしかに文字、ビジュアル、構造の三拍子が揃っている。

文字は読めないほうがカッコいい

『中国史SF短篇集 移動迷宮』(中央公論新社)はカバーの地の色である赤もどぎつくセンセーショナルだが、ここでは文字を「切る」「歪める」という手法に注目したい。タイトルを「移動」と「迷宮」の二文字ずつに分け、縦書きで並列するが、その文字はギリギリの可読性を保ちながらもズタズタに切り裂かれている。一部パーツには箔押しも使っており目を引く。

この強烈なインパクトをもたらす装丁に、鈴木が「待った」をかけた。「パッと見て、『移』という漢字にはとても見えないけど、それは問題にならなかったですか」と。

この講座で鈴木は「装丁ではタイトルを読ませることが大事。可読性の低いロゴタイトルは編集者が嫌がる」と常々言ってきた。その観点からいうと、水戸部の「移動迷宮」は大問題だ。

水戸部は「たしかにこの切り刻んだタイポグラフィだけだと問題になります」と断りつつ、「でもこの本の場合、真ん中に活字で小さくタイトルを入れてるので大丈夫なんです」と答えた。デザインには素人の筆者からすると「そういうものなのか」と納得させられるが、鈴木はまだ逃さない。

「むしろ断りのように真ん中に活字でタイトルを入れるのはどうなんでしょう。アートディレクションとしては、崩れた文字だけを突きつけたほうが衝撃度は高い。言葉を選ばずに言えば、活字が入ることで白けませんか」

水戸部がすかさず応答する。

「これはですね、サブタイトルに『中国史SF短篇集』とあって、この文言も必ず入れなきゃいけなかったんです。ならば、『移動迷宮』のメインタイトルも入れようという判断です。もし、このサブタイトルがなくて『移動迷宮』の4文字だけでいくなら、可読性を高めたかもしれない。でも昔の僕だったら、この真ん中の文字さえ入れずに提案してたと思います。結局、装丁はパッと見の勝負なので、このロゴのビジュアルが勝ってるならいい」

さらに水戸部は「こんなこと言ったら元も子もないですけど、文字って読めなければ読めないほどカッコいいんです」とうそぶく。「可読性のコントロールはデザイナーの肝ですが、僕はとにかく文字は読めないほうがいいと思っています」とまで言い切った。

文字は読めないほうがカッコいい。情報を伝えるツールなのに……? と思ったけれども、伝えるツールだからこそ、その機能をオミットする突き放した態度に、我々は色気を感じるのかもしれない。鈴木も「これは発見ですねぇ」と笑っていた。同じ装丁家でも、文字に対する考え方は、こうも違うのだ。

鈴木成一からインスパイア?

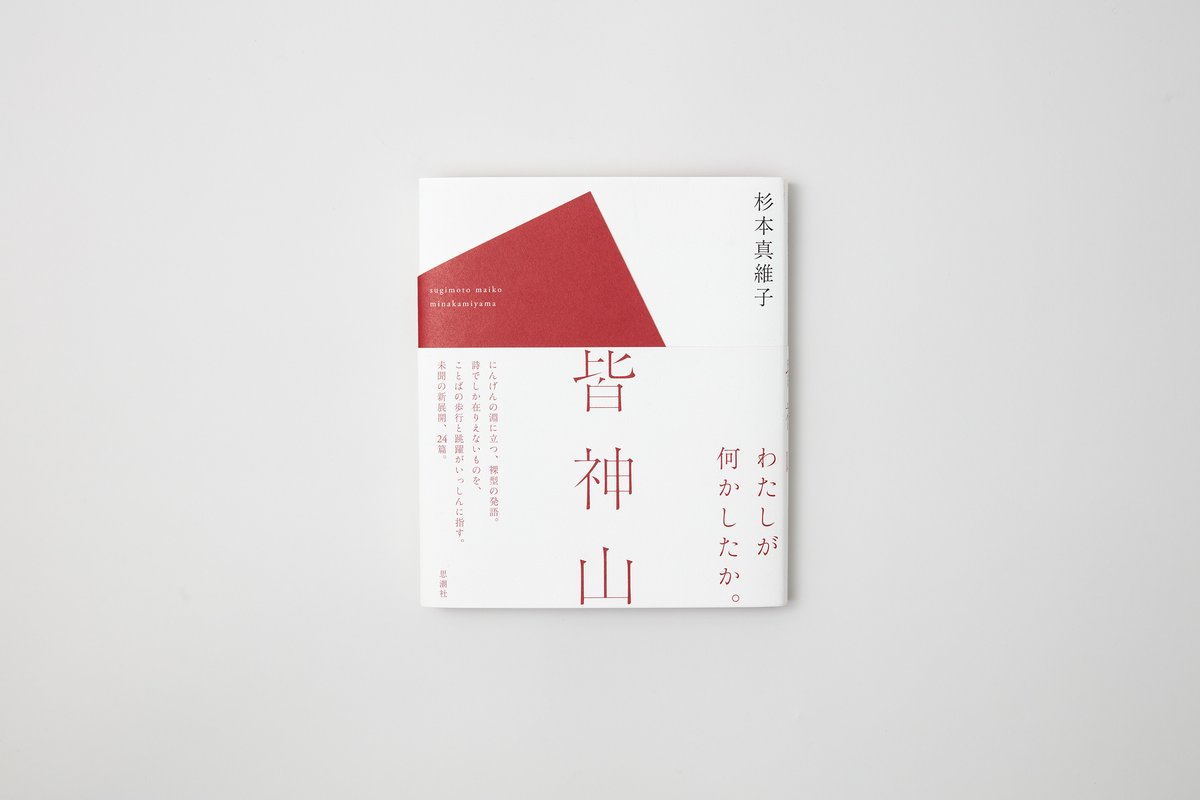

水戸部は帯でも遊ぶ。杉本真維子の詩集『皆神山』(思潮社)と、岡井隆の歌集『鉄の蜜蜂』(KADOKAWA)を見てみよう。前者は大きめの帯を手折りで斜めに折り込み、真っ白のカバーに鮮烈な赤の直線を差し込む。そのさまはまさに、平地に盛り上がる長野県は皆神山の、異様な存在感を思わせる。後者の歌集でもカバーと帯を斜めにカットして黒と白を交差させる。モノクロなのに鮮やかだ。

水戸部の創意工夫に、受講生たちも感心しっぱなしだ。しかし鈴木は「編集者から『この装丁はありえない』と抵抗されると思うんですが、どうやって説得するんですか」と問いかける。すると水戸部は「いや、正直このあたりの装丁は鈴木さんの仕事を見てやってますよ。結婚式のやつ、あったじゃないですか」と返した。これには鈴木も「あぁ、俺のせいか」と苦笑いだ。

「結婚式のやつ」とは、山田邦子の小説『結婚式』(太田出版)のことだろう。この装丁については鈴木成一の著書『デザインの手本』(グラフィック社)に詳しい。少し引用してみよう。

〈タイトルの言葉から和装、畳む、包むというイメージで装丁をして、赤の上製本を型抜きしたカバーと帯で巻きました。こんな柄の祝儀袋があったらいいなというところから発想したデザインです。発行は1991年、29歳だったということは、Macを使い始めたばかりの頃です〉

〈結婚式のカバーと帯を切り抜くことに必然的な理由は特にありません。若さ故の気負いか衒いか……。製本所へ通って製本の「機械に通る形」についてアドバイスを受けながらデザインしたのを覚えています〉

29歳、鈴木成一の若気の至り。帯という構造で遊ぶこの大胆な発想は、鈴木成一デザイン室のスタッフにも受け継がれている。「装丁の学校」第一期、4回目の講座レポートでも紹介した『逆転正義』(下村敦史著、幻冬舎)だ。大きめに刷ったカバーを折り返して帯に見立てるアイデアは、スタッフの宮本亜由美の発案だった。

鈴木自身が開拓者として、型破りな装丁を生み出してきたのだ。そんなことは忘れたかのように鈴木は「俺なんか編集者から『これはできないです』って言われたらすぐ折れちゃう」と言う。水戸部の「いや、そんなことないと思うんですけどね……」という小さな呟きを私は聞き逃さなかったが、鈴木は何食わぬ顔でやり過ごすのだった。

このあと水戸部は、自身の仕事ぶりを動画でも見せてくれた。最近の水戸部はパソコンの作業画面を録画しているそうだ。

2010年から担当しているシリーズ、ハヤカワ・ポケット・ミステリの『鼠の島』(ジョン・スティール、早川書房)。本作はニューヨークを舞台にした小説ということで、マンハッタンの地図のシルエットを使い、そこに道路図などを重ねていく。その道路の線に沿って、タイトルのタイポグラフィも切って合わせる。倍速で進む動画だが、水戸部の作業のすべてが見える貴重な資料だ。

『新・空海論 仏教から詩論、書道まで』(竹村牧男、青土社)の場合は、Illustrator上で北斎漫画のイラストを切り抜いていく事細かな作業が続いた。文字と図版を重ね、タイポグラフィの「どこを隠して、どこを出すか」を試行錯誤し、延々と吟味している様子が、スクリーン越しに伝わってくる。

その作業風景を見て、鈴木も「大変だな……いや大変ですよ」と呟く。装丁家は一冊の本に対してこれだけ真摯に向き合うのだ。その一端をこの動画で垣間見た受講生たちは、いったいなにを思うのか。

「もうちょっと遊べる気がする」

ここからは受講生たちの装丁を見ていこう。まずは「水戸部回」ということで、タイポグラフィを中心に取り上げる。

結論から言えば、鈴木と水戸部を唸らせるようなタイポグラフィはなかった。「この書体はどうにも許せない」「タイポがゆるい」「もっと遊べる」と厳しい言葉が並んだ。

中ノ瀬祐馬の装丁は、西谷の写真をベースに使いつつ、ユニークな造形を持つウイグル文字を散りばめている。カバー全体をいろどる赤と水色のコントラストが目立つ。黒字のタイトルはそっけないが可読性は高い。筆者にはすでに商品として成立しているように思われたが、鈴木と水戸部の批評眼は鋭い。鈴木は『一九八四+四〇』の「+」に言及する。

「この『+』は、小っちゃくていいのかな? このままだと、漢数字の中でここだけいきなりヘコんで居心地が悪いです。俺なら大きさは漢数字と揃えて、細い書体で処理する。背(表紙)のタイトルを見ると顕著だけど、かなり『+』が居心地悪そうに見えるのがもったいない」

前回の講義でも「+」の扱いは難しいと言われていた。漢数字の「十」との違いをハッキリさせつつ、「+」という記号を印象づけるタイポグラフィにするのは骨が折れるようだ。

一方、水戸部は「『一』と『九』の字間」が気になるという。「実際には空いてなくても、そう見えてしまっている。そのへんの詰め方が少し甘いかな。もうちょっと遊べる気がします」。そう指摘されると、たしかにその字間に気が取られる。優れた装丁だが、まだまだ改良の余地はありそうだ。

二案提出したのは伊藤優里だ。前回はウイグルの砂漠をイメージさせるザラザラした質感のカバーで、鈴木から「すごいね」という言葉を引き出した一方、写真セレクトで再考を促された。今回はウイグルの住宅地の写真を使ってきたが、水戸部は「この本を象徴する写真が見つけられず、なんとなく選んだ写真をエフェクトでごまかした印象を受ける」と、伊藤の窮状を見抜いた。

「写真を見せたいんだか、隠したいんだかわからない。隠したいなら、文字だけで世界観を伝えられる方法がないか考えるのがデザインの作業です。写真を使うなら使う、使わないなら使わない。その最初の方針をはっきりしたほうがいいかもしれません」

伊藤のもう一案は、黒地に白抜きのタイトルロゴのみというシンプルな装丁である。「四」と「〇」の間が大きく空き、その字間を埋めるように、下の「〇」から、上の「四」に向かって、「ウイグル潜入記」と「西谷格」の文字が千鳥足で進んでいく。伊藤は「『一九八四+四〇』の現実を、西谷さんがひょこひょこと潜入する足取りを表現しました」と説明するが、鈴木は「だったらもっと遊んでいいね」とアドバイス。「黒地に白抜きの正解感は、強烈でシリアス。『ひょこひょこ』とした感じを出すにしては重すぎる」と言う。

水戸部からは「やけっぱちのおもしろさはあります。僕も仕事をしていてこんな気分になるときがある」と笑わせつつ、タイポグラフィの詰めの甘さには首を傾げた。

「字間が全部空いてるから、全体的にゆるっとして見える。僕だったら『一九八四+四〇』をもっと図太いタイポにして、『ウイグル潜入記』をきゅっとする。でも逆に言えばメリハリをつけるだけでカバーとして形になる気がします」

前回の鈴木によるタイポグラフィの実況レクチャーや、今回の水戸部の作業動画を見ていても、ブックデザインにおいてタイトルロゴの試行錯誤は並大抵のものではない。「装丁の学校」を装丁のテクニックや心構えを学ぶ場所と捉えてはもったいない。トップレベルのブックデザイナーが、一冊の本といかに真摯に向き合い、時間と労力を費やすのか。そのヒリヒリする仕事への姿勢に直に触れられる点にこそ、このワークショップの価値がある。

「この装丁が一番イメージに近い」

高評価を得ながらも、改善の余地ありとされた装丁も紹介しよう。

成原亜美の装丁は洗練されていた。著者の西谷が撮影した、ウイグルの建造物をカバーの四方に配置しつつ、タイトルの『一九八四+四〇』は白地のL字にして真ん中に置いた。カバー全体の砂のような色の上に、白地で黒字のタイトルロゴをのせる工夫で、視認性も高い。

力作だが鈴木はどこか腑に落ちないようで、「カッコいいんだけど、硬い感じがするんだよな。ちょっと昔流行ったようなデザインだけど、なんだろう」と固く腕組みをしている。

水戸部が「ミッドセンチュリー感、あるいはロシア・アヴァンギャルドっぽい感じもしますね。使用している建築物の画像のイメージに引きずられてるかもしれませんが」と受けると、鈴木も「建築関係の本を思わせる佇まいだ」と納得する。

本書の担当編集である柏原航輔も「海外ノンフィクションでこういう装丁だったらアリな気がします。でもなんか惜しい感じがする」と感想を伝える。どうやら成原の装丁は、ウイグルの深刻な社会状況の表現には成功しているが、著者の西谷の飄々としたキャラクターが捉えきれていないようだ。

鈴木の「カタログ的な見せ方に終止している。ストイックな構成に仕上がっているので、ノンフィクションとして、人を煽るようなビジュアルがほしい」というコメントは的確だ。水戸部も「写真も文字もスタティック。どちらかでもっとゆるさを出すといいのかもしれない」と言うが「今回の装丁案の中では最も僕のイメージと近かったです」と一定の評価を与えた。

第一期に続いて参加している鍋田哲平は、前期でも見せたこだわりの強さを今回も発揮し、カバーだけでなく、表紙の装丁まで持ってきていた。

鍋田の強みはイラストも描ける点にある。鈴木も開口一番「鍋田さんはいいですねぇ」とイラストを褒めた。白のロングTシャツにパンツ姿の男がスマホを片手に持ち、腰を落として少し前かがみで潜入していく姿だ。緊迫感とヌケ感のバランスがいい。しかしここでも鈴木はタイトルロゴに言及する。

「イラストはすごくいいので最終講評まで持っていっていいですよ。しかしこの『一九八四』の書体がどうにも許せない(笑)。というか、合わない気がするんだけどね。絵の世界観を壊さない書体を検討してください」

水戸部も「色味のトライアル次第で、いけそうな気がする」と語る。実はこのカバー、鍋田は「白黒でいきたい」と言ったのだ。「あまりにも地味。色を使うと全体のテンションが引き出せる」という鈴木の苦言に対して、鍋田は「仕事ではなく『装丁の学校』というチャレンジの場だからこそモノトーンで攻めたい」と強い意志を見せた。この頑なさもまた鍋田の持ち味だが、果たして今回のアドバイスを受けて修正してくるのか否か、注目したい。

客観性・俯瞰・引き算

これまでとはまるっきり違う方向性を見せた、はちみつちひろと、そよ風、おおうちあす華の3案もおもしろかった。

前回、フェルトで作った拷問イス「タイガーチェア」を写真に撮った不思議な装丁を提出したのが、はちみつだ。今回彼女は緻密な意匠による古文書のような装丁をぶつけてきた。本人いわく「冒険書のつもりで作った」とのこと。

鈴木も「クオリティは非常に高い。タイポグラフィも相当凝ってるしね」と感心する。特に「ウイグル潜入記」の文字作りは凄まじい。活字で小さく視認性の高いタイトルを入れるあたりは、はからずも講義前半で水戸部が紹介した『移動迷宮』と同じやり口だ。これには鈴木も「水戸部方式だね」と笑みを見せる。

しかしそのうえで「イスラム世界のなにがしかを表現したようにしか見えない。辞書とか教科書的でもある。ノンフィクションの装丁ではないのかな」と、鈴木は首をかしげた。

はちみつのビジョンを具現化するという意味ではパーフェクトな出来栄えなのだろうが、いかんせん『一九八四+四〇』の本の個性を表現するという点において、認識がズレているということなのだろう。

「うまいんだよなぁ。アイデアと造形力は伝わってくる。あとはもうちょっと客観性があれば。この装丁を俯瞰して、なんちゃって感を出してほしい」(鈴木)

「今はやりすぎているのでマイナスしていけば形になるかも。ここまで作り込んだら後は引き算するだけだと思います」(水戸部)

客観性、俯瞰、引き算。このあたりのクールさを獲得できれば、はちみつちひろの装丁が選ばれる可能性も出てきそうだ。

二案提出したそよ風は、現役大学生だ。A案では、砂漠を分断するフェンスの写真をシンプルに使った装丁を提出したが、これには鈴木も「写真もタイポも色遣いも、全部の要素がバラバラの主張をしている」と手厳しい。

その一方で「思いついたから出しちゃった」といった趣のB案に、鈴木は「おもしろい」と笑みを見せた。真っ二つにされたメロンのような果実の断面を写した画像を、表1から背表紙、表4にかけて大胆に見せる。『一九八四+四〇』の作中にも少し登場する「ハミウリ」だ。

鈴木は「これは文芸作品の装丁」「この本を代表するアイテムではない」と言い、水戸部も「写真サイトから借りてきた画像では、リアリティが足りなすぎる」と続けた。B案はこの本に合わないという評価である。しかしふたりとも、彼女の自由な発想には、一目置いているように見えた。

そよ風に対する言葉ではないが、鈴木はこの講義中に「現代の若者の感受性で素直に表現していい」と言っていた。その意味では、そよ風のハミウリは素直な表現に感じる。まだ学生ということもあり経験の面では後れを取るかもしれないが、この「若者の感受性」が『一九八四+四〇』にピタッとハマれば、何かが起こるかもしれない。

おおうちあす華は、イラストレーターとして活躍しながら、デザインの勉強もしたいと受講している。ウイグル的な装飾でカバー全体が統一されており、表1の真ん中には大きな額縁のような枠がある。その中では、トラのシルエットに抱かれた男性が、足を組んで座っている。開かれたノートとペンも描かれていることから、この男が著者の西谷であることがわかる。表4は砂時計の中で砂に埋もれていくモスクを描いた。

「この造形力はすごい。これでデザインも身につけたらものすごく強いです」と期待を込めて語るのは水戸部だ。しかし「西谷さんのキャラクターの捉え方が違っちゃってる」と指摘するのも忘れない。

鈴木も「著者と思われる男性がふんぞり返っていて、偉そうに見えちゃってますね」という。また、額縁によって格調高い雰囲気が高まり、中心に描かれた男性がより一層権威的に捉えられてしまうと懸念を示した。

「著者の西谷さんはウイグルで完全に場違いな人になっていて、存在が宙ぶらりんなんです。その、地に足のつかなさを表現してほしい。また、表4の砂にまみれていくモスクもわからなくはないけど、砂時計はシンボルとして強すぎますね。ファンタジックなイメージもありますし」

絵が素晴らしいだけに、もったいない。ここからどう軌道修正していくか楽しみだ。

「もっと時間をかけてがんばりましょう」

前回の講義後、ある受講者は肩を落としながら語った。

「すごく力を入れてがんばったので、授業の前は『もしかしたら鈴木さんに褒められるかも』と思ってたんです。でも、どの受講生の方々も厳しいコメントを受けていて、案の定自分もこっぴどくやられました……。甘くないですね」

受講料を払い、日々の時間を削って課題に取り組み、平日の夜に集う受講生たちに、鈴木は容赦しない。鈴木はいつも「このお金に見合ったものをちゃんと提供したい」と言う。だからこそその言葉は遠慮なく、最短距離で課題を突きつける。その鈴木の気迫に圧倒され、落ち込むのも無理はない。それでも食らいついていく受講生たちの姿に今はたくましさを覚える。

長い講評が終わり、今回も予定時刻を過ぎて授業が終わった。最後にコメントを求められた水戸部は鈴木と同じく厳しい言葉を贈った。

「えーっと、どうでしょうね……」と、水戸部は天を仰ぎつつ、言いよどみながらも続けた。

「もっと時間をかけてがんばりましょうってことかもしれない。とにかく時間をかけて、いろんなことにトライしないと、形になりません。僕と鈴木さんも、他のプロの装丁家のみなさんも、ひとつひとつの仕事で毎回やってることです。今回は数ヶ月かけてこの一冊を作るわけですけど、もっと密度高く、自分に負荷をかけてやってもらったほうがいいんじゃないかな」

水戸部の言葉に、会場の空気が薄くなる。鈴木は二度深くうなずき、「そうです」と言った。鈴木成一と水戸部功、彼らの高みに到達するためには、並大抵の努力では通用しないのだろう。それを痛感させつつも、こうも全力でぶつかってくれる講師陣の姿勢には、全員感じるものがあったのではないか。

今回も受講生を交えて、居酒屋で打ち上げが行われた。鈴木と水戸部を囲み、受講生たちは質問攻めにしていく。講義のラストでは厳しい言葉をかけた水戸部も「普段仕事をしながら、この課題をやるのが大変なのはわかるんですよ」とフォローした。「装丁の学校」の今後も見守たいと言った水戸部から、装丁を志す後輩たちへの秘めた熱い思いが感じられた。

終電をが過ぎて残ったメンバーで二軒目へ。「昔は鈴木さんも編集者が装丁にNGを出したから、その作品のゲラや資料を、バイク便で送り返したって聞いたことありますよ」と誰かから問われた鈴木は「そんなことあったかな。忘れた」と、とぼけた。

講義での鈴木の口癖に「装丁も結局、人間関係ですから」というのがある。自分が「これだ!」と思った装丁でも、編集者に難色を示されたら折れる。その柔軟性が次の仕事を呼び込む。そうやって編集者との信頼を紡ぐコミュニケーション力もまた、装丁家の必須条件である──そういったニュアンスで鈴木は「人間関係」という言葉を使っているように思う。そして「装丁の学校」を第一期から見てきた筆者はその言葉を鵜呑みにしてきた。しかし私は鈴木の言葉を反芻すべきだった。

「29歳、鈴木成一の若気の至り」しかり、「バイク便の乱」しかり。鈴木にも装丁家としての譲れない矜持があった、というか、彼は今なお自分の理想を強く抱いている。芯の通った理想があるからこそ、ときには折れることもできるだ。理想なき者は折れることすらできない。

なぜ鈴木成一が「装丁の学校」をやっているのか。それは「現代の若者の感受性」に撃ち抜かれたいからか。いや、若き感受性すら我がものにし、さらなる高みに上っていきたいからなのかもしれない。そう考えると、鈴木成一の貪欲さを凌駕し、理解を超えるような装丁こそが求められている気がしてならない。この男に認められるくらいでは物足りない。水戸部の仕事に対して、鈴木がこぼした言葉を今一度思い出そう。「これは発見ですねぇ」。最終講評でそんな言葉が飛び出すことを期待したい。

(文中敬称略)

取材・文/安里和哲

◎筆者プロフィール

あさと・かずあき/フリーライター、インタビュアー。1990年、沖縄県生まれ。ポップカルチャーを中心に取材執筆を行う。ブログ『ひとつ恋でもしてみようか』。Xアカウント@massarassa