鈴木成一と本をつくる【season2】「なんでAIが盛り上がってるか、わかる?」#1

「超実践 装丁の学校」(本屋B&B)は、これまで1万冊超の書籍を装丁してきたブックデザイナー鈴木成一氏が、"ガチ"で後進を育てるために開講されたワークショップです。昨夏の第一期に続き、このたび第二期が開講されました! 初回授業の模様をお届けします。

異例尽くめの講義、再び

前代未聞の講義が、早くも帰ってきた。

2024年の夏に開催された「鈴木成一 超実践 装丁の学校」は、下北沢の書店B&Bを舞台に、刊行前の書籍『誘拐ジャパン』(横関大)を課題作とし、受講生たちが各々デザイン案をプレゼンする全5回の講義だった。最終講評で最優秀作に選ばれた佐々木信博のデザインが、実際の出版にも採用された。

書籍の売れ行きを大いに左右するブックデザインを受講生たちに委ねるという著者と編集者、出版社の心意気に驚かされたが、それもすべて、鈴木成一への信頼と、彼の装丁の極意を次世代に受け継がなくては、という使命感によるものだった。

鈴木も3ヶ月にわたる全5回の講義で、受講生たちと真剣に向き合った。「鈴木成一デザイン室」のスタッフにも、直接的に装丁を教えることはなく背中で教えるスタイルだったという鈴木が、装丁を志す若者たちと正面から向き合うのは、極めて珍しい。

そんな異例尽くめの講義が、初回終了からわずか4ヶ月で帰ってくる。まだ前回の興奮も冷めやらぬ中、開催された第二期「鈴木成一 超実践 装丁の学校」。「鉄は熱いうちに打て」を体現する本講座の模様を、今回もレポートしていく。

「どうしたって請負仕事」

師走も極まる12月20日、下北沢の本屋B&Bで「装丁の学校」第二期が始まった。会場に集ったのは現役のブック/エディトリアルデザイナーや、イラストレーター、そして学生などなど。第一期の初回講義は緊張感に包まれていたが、今回はどこか和やかだ。名刺交換をする者もいれば、談笑している者もいる。

第一期同様、店名のB&B(Books & Beerの意)よろしく、鈴木の手元には生ビールがある。その光景を見て「こうでなくっちゃ」と嬉しくなる。開校にあたって鈴木は「装丁は芸術作品ではない」という自身のテーゼを語った。

「装丁の仕事をはじめてから40年になるんですが、この仕事は、依頼された案件に対してどういうふうに自分が関わるのか、編集者とどう付き合うか、ということに尽きます。装丁は芸術作品を作るのとはワケが違いますから」

誰のもとにもつかずフリーランスで装丁家として仕事を始めた鈴木も、そのキャリアの初期は苦労したと聞く。編集者からの依頼がなければ、デザインの腕を振るう機会はない。ブックデザイナーは、著者と編集者が用意したテキストがなければ存在しない職業だ。鈴木は「どうしたって請負仕事」と言うが、その謙虚な姿勢こそがひっきりなしに仕事の依頼が来る所以なのだろう。

「装丁は自己表現じゃない。出版活動に対してデザインの力を貸すのが我々のやるべきことです。装丁とは、本に唯一無二の個性を与えることです。それがブックデザイン」

鈴木は、徹底してテキストを読みこむ。常に20作以上は読むべき原稿が溜まっているという。だからこそ、今回の課題作が気になる。鈴木はどう読んだのだろうか。

著者のキャラクターと普遍性を表現する

第一期の「装丁の学校」の課題作『誘拐ジャパン』はエンターテインメント小説だったが、今回はノンフィクション作品を扱う。前回はエンタメ小説という性質ゆえにイラストを使ったデザイン案が多くなった。その偏りを是正するために、今回はノンフィクションを選んだという。このジャンルなら、写真やアート作品、タイポグラフィなどを生かした、バラエティ豊かな装丁案が多数出るだろうという期待を込めてのセレクトだ。

今回の課題となる作品は、なかなかにヘヴィな内容を扱っている。現在、小学館のWEBメディア「読書百景」で連載されている『一九八四+四〇 ウイグル潜入記』だ。フリーライターの西谷格が、ウイグルに滞在した記録である。

中国北西部に位置し、ロシアやインド、パキスタンなど8カ国と隣接する新疆ウイグル自治区は、大国に翻弄されてきた地域だ。18世紀に清朝が支配してから現在に至るまで、中国の一部となっている。

ムスリムであるウイグル族は、宗教を許さない共産党体制のもと、長らく当局の厳しい監視にさらされてきた。2009年7月には約200人が亡くなる「ウルムチ暴動」が起こるなど、たびたび現地民の叛乱が起きてきた同地区だが、最近はそうした動きはない。表向きは経済開発が進み、高層ビルも建ち並ぶ近代都市だが、それはデジタル技術が進歩し、SFさながらの監視態勢が築かれているからだという。市民たちの言動も制限されているどころか、理由も不明なまま不当な拘束をされている市民も少なくない。

ウイグルの過酷な現状を踏まえると、ものものしいブックデザインを構想しそうになるが、今回はそういった扇情的なデザインは避けてほしい、と担当編集の柏原航輔は言う。なぜか。

「実は西谷さんの『ウイグル潜入記』はガチガチのジャーナリズムではないんです。たしかにとても危険な取材ですし、今の中国の状況を踏まえると、西谷さんが何年も拘禁される可能性だってあった。そこをくぐり抜けてきたという意味ではシリアスです。だけど実際の西谷さんは、危険なところに丸腰で入っていくフットワークの軽さと危うさを持った人です。そう、どこかチャーミングなんですよね。その人となりも踏まえた装丁が見たいと思っています」

実際、西谷の著作『香港少年燃ゆ』(2022年)は、香港の民主化デモの現場で出会った15歳の少年のその後の3年間を通じて香港社会を描いたもので、一般的にイメージされるジャーナリズムとは違うアプローチだ。鈴木も「『一九八四+四〇』は、作家性の強いノンフィクション」と評する。

「このルポは、西谷さんの個性によって引き出された現実を記録している。テキストを読んだ印象だと、かなり飄々としていて、怖いもの知らず。それは著者の良さでもあり、危うさでもある。はっきり言って、普通の人とは違うステージを生きているわけですね(笑)。その雰囲気を装丁の軸にしても面白いかもしれない」

同時に、新疆ウイグル自治区の問題を、現地だけの問題に限定せず、普遍的な問題として捉え、デザインに落とし込む重要性についても鈴木は触れた。

「この本の目的は『ウイグル族は悲惨だね』と矮小化するのではなく、監視と統制の怖さを訴えることで、我々にとっても身近な問題であることを伝えることだと思うんです。それはタイトルの『一九八四』からも窺える。これはジョージ・オーウェルのディストピア小説と同名ですから。この広がりのあるテーマを装丁として表せるといいですね」

著者のキャラクターを引き立てつつ、普遍的なテーマも表現する。なかなか骨の折れる装丁になりそうだ。

アプローチは無限

『一九八四+四〇 ウイグル潜入記』を踏まえて、どんな装丁のアプローチがあるのか。鈴木がこれまで手がけてきたブックデザインを踏まえて、実践的なレクチャーも行われた。

タイポグラフィの活用や写真の加工、アーティスト作品を使った演出法など、さまざまな技工とアイデアが、惜しげもなく紹介される。既存の写真やアート作品もアイデアと工夫次第で、本の個性に寄り添った素材に変化する。

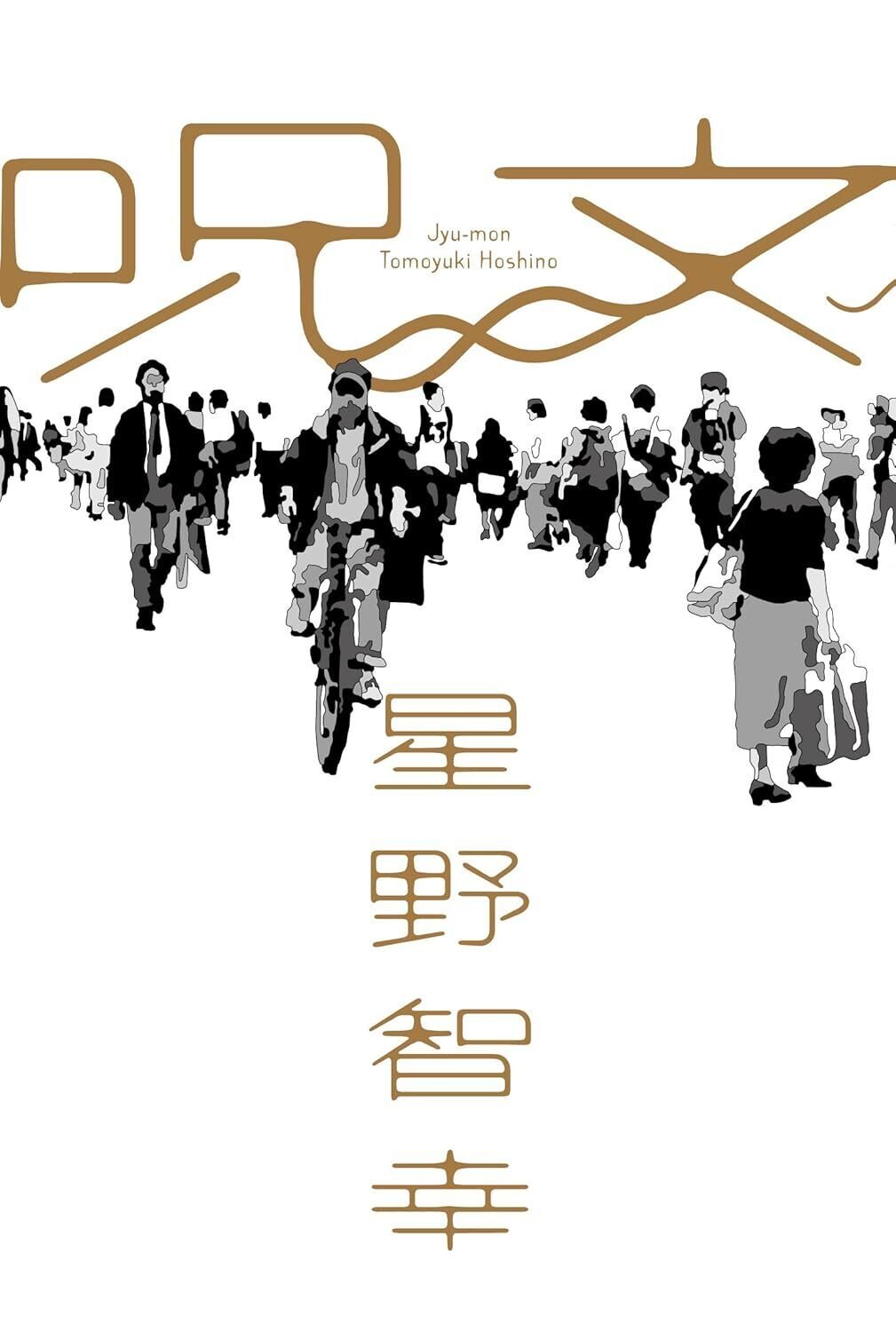

『呪文』(星野智幸)や『呪殺・魔境論』(鎌田東二)といった書籍では、両作品の不穏な作品世界を具現化することに心を砕いた。特に『呪文』では、タイトルの「呪文」という二文字を、「∞」のような線で結びつけている。鈴木は「文字といえども絵なんです。『呪文』の場合は、絡みついてお互いを縛り合う呪いの言葉といったニュアンスをタイポグラフィで表しました」と語る。

この日紹介されたブックデザインの中でも、特に見事な演出が施されていたのが『未知の鳥類がやってくるまで』(西崎憲)と、『フェンスとバリケード 福島と沖縄 抵抗するジャーナリズムの現場から』(三浦英之、阿部岳)の2冊だったように思う。

『未知の鳥類がやってくるまで』は羽毛でタイトルを、かすかに覆い隠す。長いタイトルと著者名の配置も絶妙だ。『フェンスとバリケード』は帯使いが素晴らしい。帯がついた状態では、渦を巻く有刺鉄線が印象的だが、帯を外すと、表紙を左右に分断するフェンスが現れ、水平線と浜辺の景色が広がる。圧巻の仕上がりだ。

ノンフィクションだと写真を使ったブックデザインが多くなりがちだが、イラストを使ったものも、もちろんある。『おクジラさま ふたつの正義の物語』(佐々木芽生)は、著者が監督を務めた同名ドキュメンタリー映画の取材をもとに書き下ろされた本だが、映画のポスターデザイン同様、日本画家の山口晃のイラストを採用している。

「捕鯨をテーマにしたハードな作品ですけど、タイトルからわかるように導入として敷居を下げている。現実を伝えつつも、少し柔らかくしているので、こういったアプローチになりました。『一九八四+四〇』でも、こういった手法が使えるかもしれない」

ちなみに、西谷の前作『香港少年燃ゆ』も、表紙には香港在住のイラストレーターOnion Petermanのポップな装画があしらわれている。写真、イラスト、タイポグラフィ……。次回以降、受講生たちがどんな装丁案をぶつけてくるのか、おのずと期待が高まる。

サプライズゲスト登場!!

この日は受講生たちの自己紹介も行われた。実際にブックデザイナーとして活躍する者や、本の装丁は未経験ながらさまざまな分野でデザイナーとして活動する受講生が多く、レベルの高さが窺える。

遠方から足を運んでいる受講者もいる。福岡在住の成原亜美はすでにフリーランスの装丁家として数々の話題作を手がけているようだ。「普段、自宅兼仕事場でひとりでやっているので、どうしても視野がせまくなっている気がして。この講座で鈴木さんから学ぶと同時に、みなさんのアイデアにも触れたいです」と話す。装丁家は同業者同士、横のつながりが薄いと聞くが、この「装丁の学校」は仲間に出会える場所でもあるのだ。

京都在住の大島永和子は、インハウスデザイナーとして働きながら同人誌のデザインを行っているそう。「趣味で友人の同人誌などをお手伝いするうちに本格的に装丁を学びたくなりました」と言う。昨今、「コミックマーケット」や「文学フリマ」などを中心に、同人誌やZINEといった、書き手が自ら出版物を制作・販売する動きが活発だ。いわゆる出版業界にいなくても、紙の本を作ることができる。紙の本の裾野が広がると同時に、装丁の技術もより一般化されていく。京都からはるばる足を運んでまでブックデザインを学びたいという熱量の高さに、ほんの明るい未来を垣間見る。

第一期の受講生の再参加も興味深い。水澤アルトは前回の最終講評でオブザーバー参加していた小学館の編集者たちの票を獲得している。また、鍋田哲平についても鈴木は「シャープで客観性があるデザイナーなので、今回の課題本とシンクロすると面白い装丁になるかもしれませんね」とコメントした。前回の反省を踏まえたふたりは、どんな進化を見せてくれるのだろうか。

自己紹介ともに、『一九八四+四〇』をどう読んだかについても、それぞれ言及した。

テーマパークのグループ会社でグッズや販促物のデザインを手がけているという玉川由美は、本作を読んで、強権的な中国当局に怒りを覚えたと話す。本来は色鮮やかなウイグルの文化が無機質に塗りつぶされ、彼らのアイデンティティが囚われてしまっている現状に憤り、「これを世に問うという意味で、少しでも多くの人に手にとってもらいたい。その上で、なにかアクションを起こすきっかけをデザインで見せられれば」と意気ごむ。そして「それでも装丁ではどこかに希望を入れたい」と話を締めた。

すると鈴木は「希望はあるんですかね、どうでしょうか」と混ぜっ返す。それに「えー! ないですかね!?」と素朴に返す玉川。プレゼンでは理路整然としていた彼女が急におちゃめな声を上げたのが、なんだかおかしくなる場面だった。素直でチャーミングな印象の玉川が、どんな希望を見せてくれるのか期待したい。

広告のパッケージデザインを行う佐渡拓哉は、子どもの頃から憧れていたブックデザインをやってみたいと、この講座にやってきた。佐渡の読みはフラットだ。ウイグルの過酷な状況を認識しつつも、だからといって一方的に「中国が悪い」という捉え方はしないようにしたいと言う。「自分がもし中国に生まれていたら、どう思うか」。この問題を多角的に見ている佐渡に、鈴木も「俯瞰した見方は大事かもしれないですね」と、うなずいた。

今回はオンライン参加の受講生もいる。山形県在住の伊藤優里だ。彼女もまた本の装丁は未経験ながら、グラフィックデザイナーとして働いているそう。パフォーミングアーツを学び、舞台関係の仕事をしてきた経歴も興味深い。伊藤は、新疆ウイグルの広大なタクラマカン砂漠の描写に注目する。

「この砂漠は実際の景色であると同時に、すべてが覆われてしまう比喩にも思えました。そのイメージを装丁に反映してみることも考えています」。この方針に、鈴木も「砂はアリですね」と唸った。伊藤は舞台芸術の知識と経験ゆえに、視覚的なイメージに対する感度が高いのだろう。画面越しでの参加だが、インパクトを残しそうだ。

受講生たちの自己紹介が終わったところで、サプライズゲストとして著者の西谷が登場した。

「これまでは担当編集の柏原さんとふたりきりで話していたことが、こんなことになって冷や汗が出てきました」と笑う西谷だが、たしかにどこか掴みどころのない底知れないオーラをまとっている。一見、人懐っこい表情と態度だが、細身なのに体幹が強そうな体躯と、あまり目線の動かない瞳からも、只者ではない気配を感じさせる。

そんな西谷も、「ウイグルの現状を、一方的に断罪して終わりにはしたくない」と話す。

「たしかに現代日本で暮らす我々の価値観では受け入れがたいですよね。でも、批判している国々にも、程度の差こそあれ監視社会的な側面があります。ましてや一世紀前で考えれば、どこの国でもあったこと。この割り切れなさをどうやって捉えるのか、みなさんのお力も借りたいです」

実はこの『一九八四+四〇 ウイグル潜入記』は未完だ。現地でウイグルの人々の本音を聞けなかったという西谷は、日本に住むウイグル族に追加取材を試みている途中。今回の「装丁の学校」の難しさはここにもある。テキストの方向性が変わったとき、装丁家として、その変更に柔軟に対応できるかどうか。「どうしたって請負仕事」であるブックデザイナーは臨機応変でなくてはならない。

生成AIをどう見るか

最後に鈴木は、受講生たちの質問に答えていく。「テキストを読んだときの感情を、どうやってデザインに昇華していますか?」という問いには「フラットな姿勢で素直に読み、そこで受けた感情の飛躍を、どうデザインで表現するか考えている」と話し出した。

「原稿を読んでいると当然いろんな感情が湧き起こりますね。憤ったり、感動したり、号泣したり。先入観をできるだけ排してフラットな気持ちでテキストに臨めば、感情の飛躍が起こる。これが仕事のモチベーションになるので非常に大事です。装丁はブックデザイナーの自己表現ではない。けれども、ひとりの読み手として読んだときに湧き起こった感情を手がかりに、本の持つ唯一無二の個性を表現することが重要です。テキストに対していちいち感動すること。自分がワクワクしないと強度のある装丁は生まれません」

ちょっと前の流行り言葉を使うなら、装丁の態度としては「最もフィジカルで、最もプリミティブ」であることが重要なのかもしれない。

「フェティッシュは?」と聞く野暮天もいるかもしれないのでただちに付け加えると、執着を持てば、アートの領域に足を踏み入れることになる。「装丁は芸術作品ではない」をモットーとする鈴木成一の流儀から言えば、装丁家がフェチを全面に出すことは適切ではないだろう。

年をまたぎ1月16日に行われる第2回講義「ラフ講評」では、いよいよ受講生たちの装丁案が提出され、鈴木がそれに指導をする。ここからが本番。受講生たちの年越しはきっと、心穏やかではないだろう。その苦労がどんな実を結ぶのか。

さて、講義が終わると場所を移して打ち上げが行われた。ほとんどの受講生が参加し交流するなか、芋焼酎を片手に鈴木は自ら、各テーブルを回って彼らと話し込んでいた。ときに熱っぽく装丁の話をしたかと思えば、仕事の相談に乗ったり、くだらない話で大笑いしたり、終電間際まで、鈴木は話し続けた。

ここからは余談だ。すっかり酔いの回った鈴木に、同じく酔っぱらった私はふと、「生成AIってどう見てますか」と尋ねてしまった。いちライターとして、昨今の生成AIの進化に怯え、これからどう仕事をしていけばいいのかと、すっかり立ち往生していた年の瀬。鈴木に相談するような気持ちで訊いてしまった。

すると鈴木は「なんでAIが盛り上がってるか、わかる?」と我々に問いかけた。「便利だから」「儲かるから」と誰からともなく言うが、そんな言葉に鈴木は首を振り、「おもしろいからだよ」と答える。「俺もちょっとイジってみたけど、やっぱりおもしろいんだよ」と話す目の据わった鈴木の表情を見ながら、私に足りないのは、好奇心を肯定するこの姿勢なんだと、痛感していた。

(文中敬称略)

取材・文/安里和哲

写真/平林美咲(鈴木デザイン室)

◎筆者プロフィール

あさと・かずあき/フリーライター、インタビュアー。1990年、沖縄県生まれ。ポップカルチャーを中心に取材執筆を行う。ブログ『ひとつ恋でもしてみようか』。Xアカウント@massarassa